原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/gjzNj_59eLJ8YoUZSUdLUQ

导读:锂离子电池的替代品引起了广泛关注。但这些替代品大都面临着容量低和倍率性能差等问题。其主要原因在于嵌入的离子尺寸较大,反应动力学慢。华中科技大学王成亮教授报道了一种新型阴离子嵌入型有机电极材料,并通过添加少量电正性COFs,大幅改善了电池的性能。

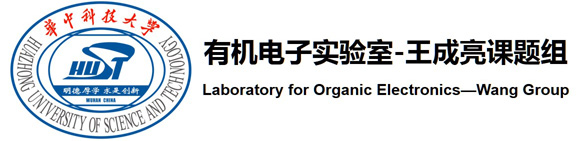

近些年来,王成亮教授课题组在高性能共轭有机储能材料的设计与应用方面获得了系列进展[Chem 2018, 4, 2600; Angew. Chem. Int. Ed. 2018,57, 16072; Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14731; J. Mater. Chem. A, 2019, 7,486; J. Mater. Chem. A 2019, 7, 20891等]。本工作也是基于对共轭有机材料的认识并结合前期研究基础,设计合成了具有较大共轭体系的高分子聚合物聚硫芘(PPYS)。该聚合物的结构单元之间具有较强的π–π相互作用,能形成典型的层状结构,有利于离子传输;此外,PPYS每个结构单元均为富电子的芘硫醚环,能被氧化失电子从而存储阴离子(图1)。

图1、PPYS的合成方法、储能机理以及结构模拟表征

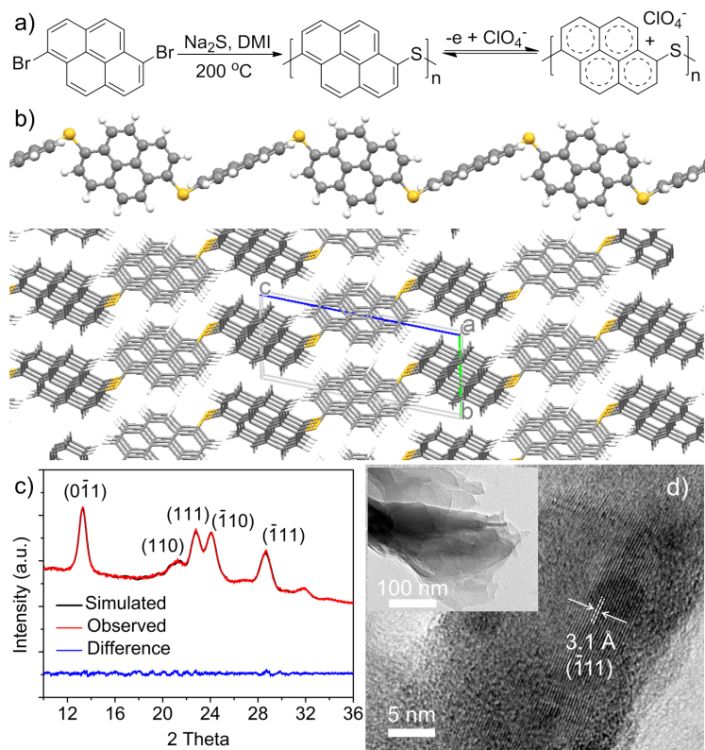

以高氯酸锂为电解液, PPYS显示有两组可逆的氧化还原峰,说明其可以可逆的嵌入/脱出高氯酸根负离子。在100 mA g–1的电流密度下,经过100次循环后,PPYS电极的比容量能维持在93 mAh g–1,但存在一个明显的活化过程。随着电流密度的增加,比容量逐渐降低,在1000 mA g–1的电流密度下比容量直接降低到50 mAh g–1以下。电流密度增加到2000 mA g–1之上时,则直接导致电池失效。究其原因,可能是由于高氯酸负离子半径较大(2.4 Å,远大于锂离子的0.76 Å),离子嵌入和脱出均较慢,因此导致缓慢的电化学反应动力学(图2)。

图2 、PPYS电极不加COFs与加入少量COFs的电化学性能对比

共价有机框架材料(COFs)是一类具有高度有序微纳孔的多孔材料。在我们前期的工作[Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 16072]中,我们将COFs用于离子筛来调控离子的传输。近些年来,也有研究团队报道电正性COFs可以进行负离子交换,因为其正离子被固定在框架上。基于此,我们受到启发,推测带有电正中心的COFs其结构骨架上的电正中心与负离子之间存在静电引力作用,因此可以吸引电解液中的负离子,从而改善负离子的传输。为此,我们以PPYS为例,并以EB-COF-ClO4作为添加剂,向电极体系里添加少量电正性COFs,系统性的研究了COFs对PPYS电化学性能的影响。结合大量的对比实验,结果证实少量(全部电极重量的5%左右)电正性EB-COF-ClO4即能有效改善高氯酸负离子的传输,改善其电化学反应动力学,减小电化学阻抗,提升离子扩散系数,因此显著改善了PPYS电极的电化学性能(活化现象得到了一定抑制,倍率性能得到了大幅提高)(图2)。

总结:我们报道了一种新的阴离子嵌入型有机电极材料聚芘硫醚(PPYS),系统地研究了 PPYS的结构、电化学性质以及储能机理。负离子较大的尺寸造成电池倍率性能的大幅下降,并且在循环时显示了较大的活化效应。受电正性COFs相关研究的启发,我们将带有电正中心的COFs作为少量添加剂加入到电极中,基于静电引力作用来调节大半径负离子的传输。结果发现,只需要添加少量的COFs即可带来PPYS电化学性能的显著性改善,尤其是倍率性能(5 A g–1的电流密度下,1000次循环后仍能达到68 mAh g–1)。此类策略,有望应用于其他氧化还原性电极材料,并进一步拓宽COFs的应用范围。

该工作发表在近期的《Energy Storage Materials》上(DOI: 10.1016/j.ensm.2020.01.015)。博士后唐蜜(目前已入职湖北大学)、博士生姜澄和本科生刘视远为共同一作,王成亮教授为通讯作者,该工作得到了南京大学马晶教授提供的计算支持。有机材料与无机材料的主要区别在于有机材料是通过分子间弱相互作用组成的,因此本工作也说明了弱相互作用在有机电池中的重要作用。基于这些前期研究,王成亮教授得到Energy & Environmental Materials编辑部的邀请,以“Weak intermolecular interactions for strengthening organic batteries”为题,撰写评述性文章(DOI: 10.1002/eem2.12076),分析了弱相互作用对于有机储能电池的重要作用。

Small amount COFs enhancing storage of large anions

Mi Tang, Cheng Jiang, Shiyuan Liu, Xiang Li, Yuan Chen,Yanchao Wu, Jing Ma, Chengliang Wang*

School of Optical and Electronic Information, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics (WNLO), Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093, China

Energy Storage Mater. 2020, 27, 35–42

DOI: 10.1016/j.ensm.2020.01.015

Received 27 July 2019

Revised 26 December 2019

Accepted 14 January 2020

Available online 18 January 2020